金曲獎入圍歌手 Sauljaljui(戴曉君):「(那這首歌後來有給那個,國外的姊妹們聽嗎)有啊!(她們的反饋如何)姊妹,你改變了,因為當初她們跟我一起玩音樂,她們聽到可能我第一張專輯的歌,然後做這樣子,新專輯的這一首,她覺得哇!你可以把我們國家的節奏,然後再轉化改編,然後變成你用你部落的元素,然後把它表達出來。」

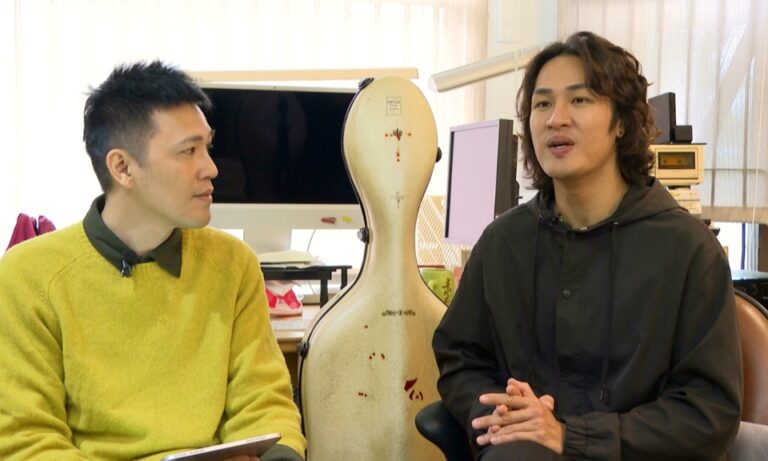

兩年前,到印度洋島國模里西斯與在地音樂家交流後,從當地傳統的鼓節奏,作為靈感,重新解構,搭配排灣族語和以及模里西斯當地語言「克里奧語」,一首重節拍歌曲「Dipin Kari Tang」就此誕生。

金曲獎入圍歌手 Sauljaljui(戴曉君):「每天一個月的時間在海邊玩,在那邊Jam(即興音樂),我覺得很有趣,它的節奏真的太難,你知道它的那個傳統節奏是它有點跳,就是它們很多那種反拍,但其實排灣族很少,幾乎我們的歌,尤其是我在部落的,很少有反拍跳的那種律動,我在那邊玩,每天在聽這個節奏Dipin Kari Tang,然後我回到台灣的時候,我拿著月琴試著在寫,它那個節奏太難了,那我把它改編一點點,把它簡化做三拍。」

融合兩地民族音樂風格,再找來泰武古謠傳唱隊,作為和聲,拉高歌曲層次,也讓「Dipin Kari Tang」,獲得評審青睞,入圍了第36屆金曲獎最佳編曲人獎項。不過,聊到錄音過程,第一次與阿蒙老師合作的曉君回憶說,以為當天只要錄人聲,沒想到連樂器,老師都要她自彈、自錄。

金曲獎入圍歌手 Sauljaljui(戴曉君):「蒙哥就很隨興,他說你樂器都帶來,對啊!等一下就先去錄什麼,我想說那個我要錄喔,我以為是那個demo是一個樣本,然後再找人家彈,沒有啊!那個不是你錄的嗎,那就進去彈,來進去我是完全沒有準備。」

最佳編曲人獎入圍者 吳蒙惠:「我不覺得找別人會比較好,那也許她不是專業,不是專門的樂手,比如說打擊樂什麼的,但她打出來的東西,是恰恰好就是貼切,貼合這個音樂想要表達出來的東西。」

除了跟阿蒙老師以「Dipin Kari Tang」共同入圍最佳編曲人獎項外,首次當專輯製作人的戴曉君,還入圍金曲獎「最佳原住民語歌手獎」、「最佳原住民語專輯獎」,以及「年度專輯獎」。獲得入圍肯定,她想都沒想過,只因為當製作人,壓力實在是太大了!

金曲獎入圍歌手 Sauljaljui(戴曉君):「當下那時候在公布入圍的時候,我哭得很慘,我好像哭了4次吧,其實我本來沒有想過說,我可以自己完成所有專輯,因為我從來沒有當製作人的經驗,應該說也沒有那個邏輯,跟那個頭腦去訓練過說要怎麼去規劃,然後所以一開始在做三個月,我才完成一首歌,然後我說哇!不行我的時間,我一定會做不完我的專輯。」

後來,戴曉君選擇對自己施壓,以每首錄音不超過五次的高標準,逐步將歌曲一步步到位。而第三張專輯《VAIVAIK尋走》,對於曉君的意義還不只如此,因為入圍的這一年,也是她出道的第十年。

金曲獎入圍歌手 Sauljaljui(戴曉君):「一開始可能十年前,我自己才剛發片的時候,連站你都不知道怎麼站,連你要怎麼面對鏡頭,你都好像還搞不太清楚;可是到十年這個時間,我覺得滿好的,就是從第一張、第二張,然後每次你出專輯,其實就是為了要你每一次表演都要跟自己對話;你每次表演,你回到家,來來回回這樣反覆,或者是獨處的時候,就是戴曉君你到底你到底是誰!你到底找到了什麼!你到底看到了什麼!你到底未來的方向,可以往哪個方向去嘗試!我覺得這十年,對我來說最重要的是每一次的表演,回應是不一樣的。」

最佳編曲人獎入圍者 吳蒙惠:「曉君的東西,其實很難歸類原住民音樂嗎?是!但又不是,然後世界音樂嗎?很世界!然後也很在地,我覺得我們台灣需要像曉君這樣子的歌手、藝人,對我而言,她其實是個很特別的存在。」

戴曉君說,她的音樂沒有固定模樣,也不想被侷限,只想與她的月琴,到各個地方,彈唱出台灣原住民的故事,就像專輯名《VAIVAIK尋走》,帶著戴曉君的音樂,自由、行走在世界的不同角落。

責任編輯:Pawan