在眾人的見證下,一條一條白色的菊池氏細鯽游進竹子進入到事先預備好的Palakaw魚池準備進行復育,耆老們也非常期待過去曾經在馬太鞍溼地悠游的原生魚種能夠再度回歸,這也對未來在推廣教育馬太鞍Palakaw漁法以及生態觀光有正向助益。

耆老 Lalan.Unak(蔡義昌):「牠是我們馬太鞍唯一用顏色來命名魚的、就是這個魚,我們叫『Fohcalay』,就是白色的魚。」

耆老 Mayaw Lo’oh(陳劍榮):「對我們傳統文化能夠有所貢獻。」

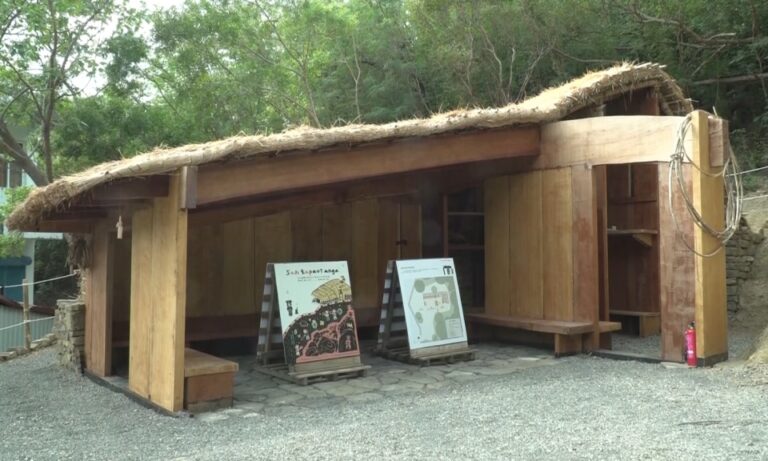

菊池氏細鯽在馬太鞍部落稱呼為Fohcalay、意指白色的魚,早期在溼地可以常見牠們蹤影;目前先放置在野放區觀察活動指數,也同時觀察是否適應在地生態。

耆老 Lalan.Unak(蔡義昌):「因為這種魚不是外來種那些野蠻的魚種,所以才會滅亡,這種魚和跟我們這裡的Kiten(羅漢魚)會並存;所以我們在做比較的時候,如果牠的數量超過羅漢魚的話就是算復育成功。」

本次共野放2百尾的Fohcalay(菊池氏細鯽),水保署與馬太鞍部落透過里山會議模式,進行完整的現地生態調查,最後進行野放,前後耗時一年多的時間協談。

光豐地區農會總幹事 張明發:「從農業生產到現在做生態,我們幾家業者也都滿配合;希望馬太鞍越來越好,這塊(濕地)生態能夠保持更好、更完美。」

水保署花蓮分署長 林宏鳴:「先讓牠下去適應這個比較接近野溪的環境,牠慢慢的跟環境適應以後就可以放流到野溪芙登溪裡面,希望到時候可以擴散到整個馬太鞍濕地。」

Fohcalay(菊池氏細鯽)過去因為棲地破壞、外來魚種及人為因素而瀕臨絕跡,2017年被列為國家瀕危淡水魚類;而這次的行動也是馬太鞍濕地,從過去破壞性的農業生產轉型到生態永續的重大里程碑,族人也期盼能夠藉此增加濕地生態的生物多樣性。

責任編輯:林懷恩