由泰安耆老領袖的帶領下,與上百位來自苗栗原鄉國小學生們,齊奏口簧琴。苗栗縣政府主辦「共振脈動」2025國際口簧琴論壇,邀集來自印尼峇里島、印尼爪哇、菲律賓、馬來西亞、越南、美國及台灣共34位音樂家與學者齊聚苗栗,藉由口簧琴(Lubuw),傳遞跨越國界的共鳴與文化力量。

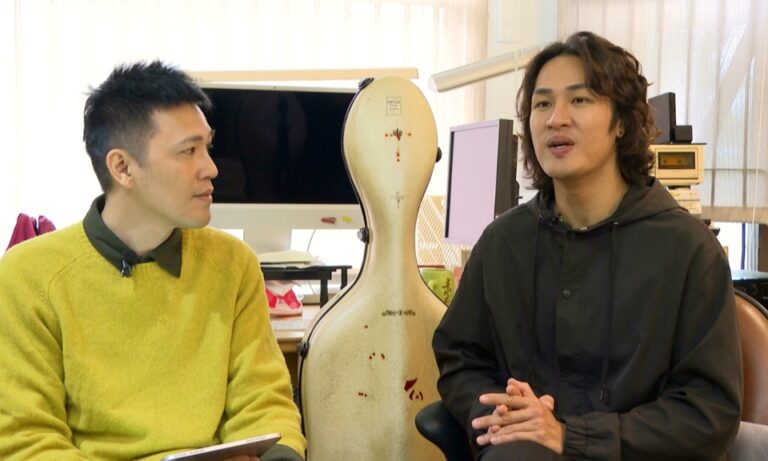

馬來西亞主講者 Muhammad Najemi bin Muhammad Hafizan:「我們現在的文化面臨危機、瀕臨滅絕,但在20、30年前是很常見的樂器,現在的狀況雖然是比較小眾,但還是有很重要的人物,像是比如說Yutam bin Miki,他還是很活躍的,在做口簧琴的製作,這樣子去保存跟傳承,口簧琴的工藝跟音樂。」

馬來西亞主講者 George Albert bin Nuli:「像夢想成真一樣來到台灣,我一直很想看台灣,目前在口簧琴,還有這邊原住民的狀況,還有文化,所以這一次親自來到這邊,感到很榮幸。」

來自馬來西亞沙巴的原住民,現場吹奏傳統口簧琴,不論慶祝豐收,或是惡靈驅趕等,都是在他們文化中,很重要的訊息傳遞,但到了現代,他們同樣也面臨了文化凋零,在看見台灣推動原住民族實驗教育學校的成果後,也讓他們感到激動與振奮。

台灣原住民愛加倍文教關懷協會理事長 Tasaw Watan(達少·瓦旦):「泰雅族來說,口簧琴就像是我們的舌頭,一簧我們叫Qutux Hmali,所以顧名思義,就是Hmali就是傳達「會說的」、會傳達訊息的。」

口簧琴工藝家 Awi Tumun(姜俊偉):「這個過程裡面,有很多的歌,都在這當中裡面就去展現,所以吹口簧琴是有歌路,它是一個回鄉,它是可以回到賽德克懂的語言,懂得旋律的一條路。」

口簧琴聲音的共鳴,在文化的律動中,形成跨族群交流,這是苗栗縣首次透過「器樂文化外交」推動國際文化交流的具體行動。

原民會副主委 Adralriw Abaliusu(杜張梅莊):「我想它承載著我們文化裡面,最深層的歷史文化的這樣的聲音,是一個更需要保存的一個記憶跟音樂。」

苗栗縣原住民族及族群發展處長 Maya Buyung(盧曉玲):「可以連結這麼樣多的國家、連結這麼樣多的好朋友,那我們這次的口簧琴論壇,其他論壇不只是論壇。」

論壇不只是論壇,接下來還安排各國代表進入泰安進行一系列工作坊,及口簧琴之夜的國際音樂會交流,藉由口簧琴的共鳴,讓世界聽見台灣、看見苗栗,建立文化永續發展的基礎上,使苗栗成為跨國文化交流的重要基地。

責任編輯:Nxy